#02_ Un repaso por mis poemarios favoritos (hasta ahora)

y cómo me inspiraron a la hora de escribir.

Creo que puedo decir que con veinte años leí bastantes poemarios, pero aún así, siempre menos de los que me gustaría. Ustedes se preguntarán (en realidad no) ¿por qué empiezo la entrada de hoy de esta manera tan pesimista? Porque, mis queridas lectoras, comparado a otro tipo de libros, me enteré de la existencia (la posibilidad en un millón) de los poemarios mucho más tardíamente de lo que habría deseado.

Yo empiezo a escribir algo, sin nombre todavía, a los once años: una prosa que a veces se dividía de maneras extrañas, como pensamientos desparramados por la hoja. Y así seguí de manera intermitente hasta que dos años más tarde empiezo a ver en las redes sociales los famosos textos de una mujer, que yo sé que más de la mayoría de acá conocen, llamada Rupi Kaur. Noto que se parece a lo que yo hago así que me quedo leyéndola. Si lo pienso al día de hoy, me parece inverosímil pensar que dividía en versos de manera intuitiva a los once años. Creo firmemente que en algún lugar lo debo haber visto y lo copié. Pero, por mucho que intente, ese recuerdo se esconde de mí así que solo me queda contar lo que puedo afirmar sin duda que sí hacía: escribía poesía sin saber que lo que hacía era escribir poesía. Y no es, solo cuando conozco los textos de Rupi Kaur, que nombro lo que hago como un género literario existente (y válido) sino que también me entero que hay libros, de hecho, que recopilan estas miniaturas de escritos llamados poemas.

A los catorce me regalan (mención honorable a mi amiga Reni, que amo profundamente) the sun and her flowers, de esta misma autora, y el resultado de este evento canónico en mi vida, es que en las manos tengo mi primer poemario y me siento como una nena que agarró la sortija en la calesita por primera vez. Pero a no pasar por alto un detalle no menor: este primer poemario está escrito en inglés.

Para este momento, yo ya había leído los siete tomos de Harry Potter a los diez años, catorce historietas de Mafalda antes de eso, otro montón de libros de Valeria Varita y unos cuantos más de Pescetti. Así que la pregunta que yo me planteo ahora, mirando para atrás, es: ¿por qué leo por primera vez un poemario a los catorce años en una lengua que no es la mía? Mi intento de respuesta es, que por mucho que haya querido leer otros antes, no me hubiese animado ni habría tenido éxito en la hazaña porque la idea principal de la poesía en Argentina es que es críptica. El imaginario colectivo argentino concibe, sin querer, que la poesía es inaccesible. La poesía (“la buena poesía”) no se entiende. O si la entendés, es porque tenés más de cuatro doctorados en literatura y uno se llama específicamente, “cómo leer poesía sin morir en el intento”. Y por mala suerte, algunos escritores y lectores no solo avalan este concepto de lo que debería ser la poesía, sino que lo alimentan. Te observan con una ceja levantada si osas a escribir sin palabras de una complejidad nivel cinco y sobre temas existencialistas y “cultos” de forma lejana y enigmática. ¿Aún así amamos esa poesía? Por supuesto. No necesariamente el elitismo que viene con ella. Pero me estoy yendo por las ramas.

Después de esta larga introducción es que empieza el recorrido por mis poemarios favoritos, con el primero que leí en español (aún no argentino ni latino americano, pero nos vamos acercando, por lo menos) que es: Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo de, la poeta que inauguró la pequeña casita en mi corazón en la que viven mis autoras preferidas, Elvira Sastre.

Tengo un amigo, (honorable mención a Pedro, que lo quiero largamente) que dice que tengo que salir de mi zona de confort y mostrar más poemas que no traten sobre amor. Lo que él no sabe es que yo crecí, desde mis quince añitos, con esta mujer hermosa que en su primer poemario (y yo tengo su primerísima edición) escribió una oda a amar y desear. Y que, de alguna manera inconsciente, yo aprendí con ella que el tema al cual menos pudor le tenemos que tener es a ese: a querer a otra persona. Creo que no exagero cuando digo que yo no habría ni soñado con ser poeta si en un impulso en Yenny hace cinco años no le hubiera pedido a mis papás que, por favor, me lo compren.

Con este poemario se me abrieron unas cuántas posibilidades acerca de la idea, vaga y aún borrosa, que tenía de la poesía. La primera y quizás, la más fundamental, es que era posible escribir poemas románticos y eróticos que tuvieran un doble pronombre femenino. Es decir, en términos no gramáticos, escribir sobre y para otra mujer, reconociéndome como una también, se volvió de pronto, factible. No tenía que decirle a las personas que yo escribía desde una perspectiva masculina, o que mis poemas eran para una amiga o sobre historias inventadas en mi cabeza. Leer a Elvira Sastre por primera vez fue exhalar un suspiro de alivio que no sabía que venía guardando desde tan temprana edad. Fue dar un paso hacia adelante, que me acercara, a estar un poco más en paz con mi sexualidad y con una gran parte de quién era y soy como persona.

La segunda fue que (porque el mundo, vaya a saber porqué, de alguna manera inexplicable me cuidó de este preconcepto) es que a través de mi primera experiencia leyendo poesía en español de la mano de Elvira me pasó algo que a la mayoría, al leer autores más canónicos, no les sucedió: entendí cada palabra, metáfora e imagen que Elvira trazó. Lo entendí todo porque lo sentí. Porque me llegó. Porque escribió sobre el amor y el deseo de esa manera que yo podía palpar, alcanzar con los dedos, decir “por supuesto, si a mí también me pasa esto”. La poesía entonces, para mí, tomó forma, no como un género literario en primera instancia, sino como una manera genuina y segura de expresar eso que me pasaba cuando me enamoraba y alguien me rompía el corazón. Sin pretensiones, sin prejuicios, me pregunto, ¿a cuánta gente le gustaría la poesía y, hasta la escribiría, si hubiera empezado con ese poemario que supiera hablarle exclusivamente a ellos? ¿Cuántas genias y genios de la poesía nos estaremos perdiendo porque se la piensa con una complejidad intimidante? Tuve la suerte que Elvira me haya tomado de la mano en mi primer lectura, por eso digo que le debo una parte de mi ser poeta a ella.

Y la tercera y última posibilidad (porque esto sino va a dejar de ser un recorrido por mis poemarios favoritos para convertirse en un ensayo de porqué debería fundar el Club Atlético Elvira Sastre Juniors) que puso luz en mi cabeza, es el cuestionamiento de cuán largo podía ser un poema. Por supuesto, al haber conocido a la poesía como tal a través de la querida Rupi Kaur y las redes sociales, un poema debía ser corto. Cuatro estrofas de tres versos como mucho. Y para mí, que ustedes me conocen y saben que amo alargar y alargar el poema porque estoy enamorada del momento de escribir, la idea de un poema mínimamente breve me entristecía. Por lo tanto, leer Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo y descubrir que los poemas más largos del libro tenían seis carillas y, no solo eso, sino que justo también eran mis preferidos, iluminó algo que moldeó mi escritura hasta el día de hoy: si tengo una idea, algo que necesito decir, y lo puedo llevar tranquilamente por seis carillas o más, ¿por qué habría de detenerme? Con Elvira aprendí la belleza de la resignación; a veces solo hay que resignarse ante la escritura y permitir que ella te lleve a lugares insospechados y quizás y solo así, consigas escribir el poema de tus sueños.

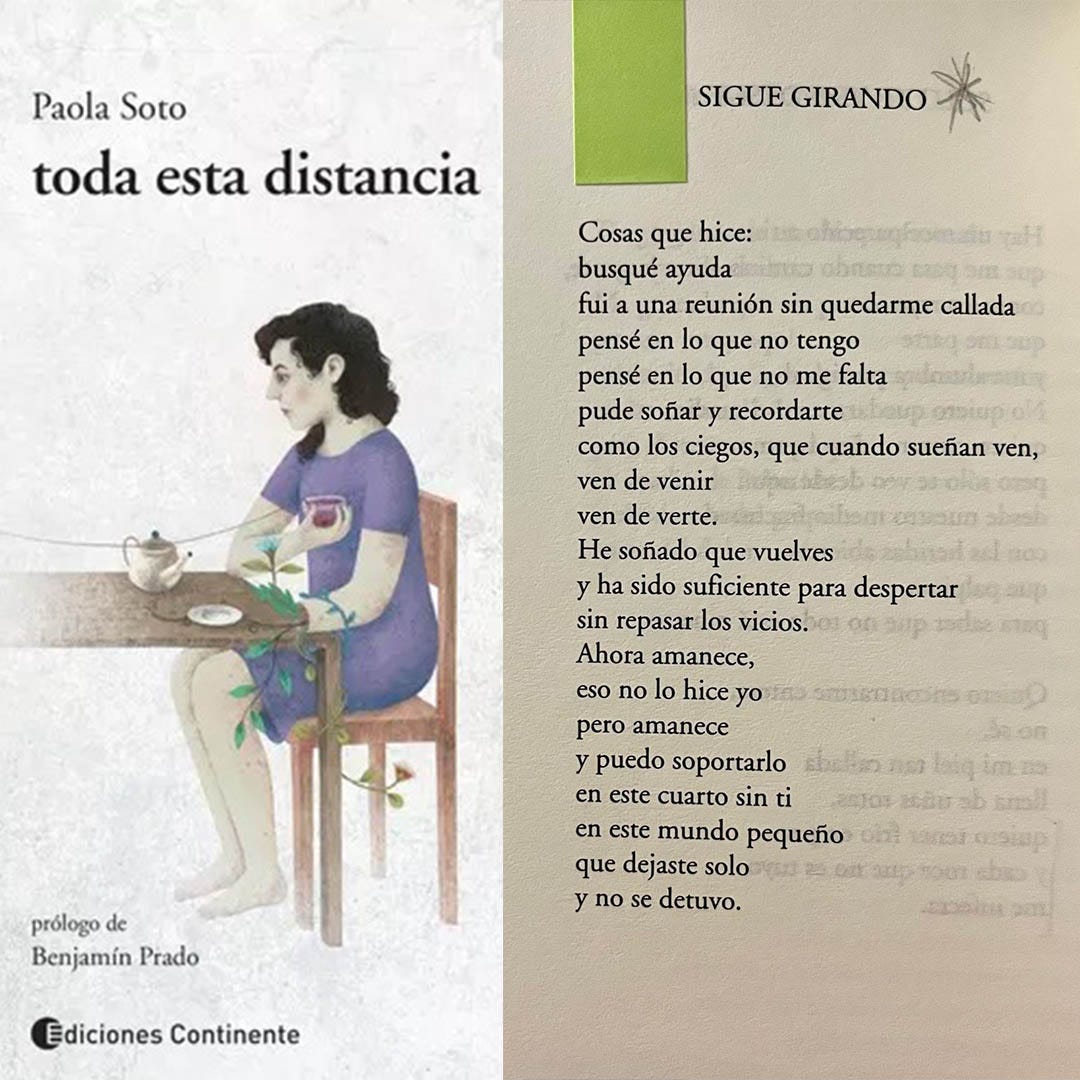

Donde Elvira es extensión, recostarse lenta y plácidamente en la poesía, Paola Soto en toda esta distancia es la medida justa de cada palabra. Es clavar alfileres en un mapa y trazar el camino preciso de una idea y cómo partir de un lugar y caer, sin equivocaciones, en el destino deseado.

Toda esta distancia es un poemario que amo porque me mostró otra cara de la poesía: la exactitud casi matemática de saber dónde poner cada letra, cada metáfora, cada pausa y cada punto para producir sentido. Y si no me creen, la cito: “sigo el camino en los lunares de tus piernas / y amarte es así: aceptar tu kilometraje” y díganme, aún sin haber leído el poema entero, si la conexión entre imagen (la distancia vacía entre cada lunar) y metáfora (el estar lejos de la otra persona) no es, simplemente, perfecta. Y lo logra así, en dos versos. Condensa la idea del lunar como un punto de encuentro (el dedo o la boca sobre este, dos cuerpos estando en contacto), la piel como un camino que seguir hasta cada próximo lunar (la piel sin el lunar, es decir, la piel sin el encuentro, el camino hasta llegar) y la resolución de querer así: con kilómetros en el medio de cada colisión, cada beso, cada persona en la relación. Sin mencionar que también está el concepto de las piernas: la parte de nuestro cuerpo que nos moviliza y nos acerca o aleja de todo lugar. Pero me estoy alargando demasiado en dos versos.

Paola nombra ese “medio” que todo vínculo a distancia tiene: los días, semanas y meses sin esa persona. La tristeza, el sentir que nada pasa cuando no está, solo tiempo, y ni siquiera es suficiente: no es lo suficientemente rápido ni tampoco lo suficientemente justo para nadie vivir solo para esperar un encuentro (“Y sé que allá donde estás / todo ocurre para ti, / porque en este lado del mundo / donde estoy / nada me pasa”). Nomina a las personas que tienen una relación en la que pueden verse a diario como “gente que confía en el tiempo” (“sin fecha límite / sin pasaje de vuelta”) y hace listas de todo lo que hizo en un día sin esa persona (“He soñado que vuelves / y ha sido suficiente para despertar / sin repasar los vicios. / Ahora amanece / eso no lo hice yo / pero amanece / y puedo soportarlo / en este cuarto sin ti”) porque el mundo no gira con la misma velocidad. No le da lo mismo al mundo, o mejor dicho, nuestra percepción de este cambia con la presencia o ausencia de alguien que amamos.

Y sobre todo, lo que logra Paola Soto en este libro, es hacer que la poesía se convierta en acción: cuando escribe hace algo con y en esa distancia. Cuando escribe (por mucho que ella diga que no, yo difiero) hace que en su mundo pase algo: la escritura. Convierte la falta en literatura. Y reflexiona en un poema “Lo único que nos puede acabar / es lo único que pasa” porque (y esto lo digo porque lo viví) en una relación a distancia lo único que sucede es el encuentro y la despedida (“el vaivén que oscureció el día: / tu mano agitándose en un adiós”). El resto es amor suspendido en el aire esperando que llegue el día que pueda aterrizar sobre un cuerpo.

Lo que me lleva a mi tercera parada en este trayecto que es, como buena antítesis de la distancia, la poesía cercana y calurosa de Julia Leggiero en La piel curtida del verano. El segundo poema en este libro se titula “Bombachas” y dice, en un momento dado, “A vos te gustaba tanto el tinto / que pensé en lavar mis bombachas / en vino. Es fruta y alcohol” y creo que esos tres versos resumen perfectamente la esencia de este poemario: el coctel calibrado entre el humor y ese deseo irrefrenable de que nos quieran (que vamos a decir la verdad, uno es sinónimo del otro).

Con este poemario aprendí que de las situaciones más cotidianas y mundanas (en el peor sentido de la palabra, un poco así como te hace sentir alguien cuando te dice que ya no te desea más) se puede hacer un poema con esa dosis hermosa de narrativa y metáfora. Que un poema, de vez en cuando, tiene que jugar con el chiste sin miedo a ser tomado como uno y debe escribirse con la seguridad de que la poesía puede ser (por fin) divertida. Que un mismo poema puede sacarte una risa y una lágrima y que eso es lo más parecido a lo que hacemos todas diariamente: reírnos de nuestras propias desgracias. Ese don es algo que tiene Julia y quizás sea algo con lo que se nace, pero yo cruzo los dedos de que pueda ser también una cualidad adquirida.

Este anhelo de incorporar elementos del humor a mi poesía me nació a través de la lectura de este poemario. De forma más precisa, fue cuando llegué a la página 20 con un poema titulado “Ayer me hice una resonancia” que nos lleva alrededor de los pensamientos de este yo poético que confunde la burocracia de tener que hacerse un estudio médico con una caricia de amor: “Dijo sacate el corpiño, las calzas / el resto de la ropa / solo la camisa dejate / ya te vengo a buscar. / Un hilito de fuego me quemó / desde el ombligo al pecho, / hace tanto / no me piden que me desnude, / hace mucho / no me vienen a buscar/”. Lo alucinante de este poema y la razón por la que lo cito es porque Julia repite este procedimiento con las cosas más triviales de la vida: los doce minutos en los que unos fideos se cocinan (“No sé qué significa para vos / para mí cada minuto es / distancia, un paso / hacia atrás, gota / de deseo, / es un paquete de fideos”), tirar la cadena del inodoro (o como ella lo llama con tanta gracia “la melodía del agua”), lo triste de cocinar avena y leche cuando ya no es con alguien más, de tener que hacerlo sola, de tener que ser “dos en una”. Continúa con algunos de mis poemas favoritos como “carta a mi vientre” y me convence que escribe con una mano en la hoja y la otra en su piel, puedo sentirla, puedo sentirme. Y termina el libro en lo más alto, situado en un subte, en la cúspide de la transpiración, los cuerpos pegados, la sensación de no ser nada más que un habitante solo en esta ciudad pero lo remata, no se queda solo con esa sensación y dice: “tengo una certeza: sé que quiero ser / la cara de mil mujeres”.

Porque esto es lo que hace La piel curtida del verano, advierte que la poesía no se encuentra necesaria y únicamente en palabras complicadas, metáforas que nadie (bien en el fondo) termina de entender y situaciones sacadas de un libro del siglo XX. La poesía está en lo popular, en lo que nos pasa a todos. Está en el lenguaje diario y en el desafío gigante de transformar esa oralidad con la que nos manejamos en escritura. Y ese no es un trabajo menor. ¿Cómo gestar de la vida y la forma en la que hablamos un poema que nos guste, pero sobre todo, un poema que nos identifique? La respuesta está en este libro.

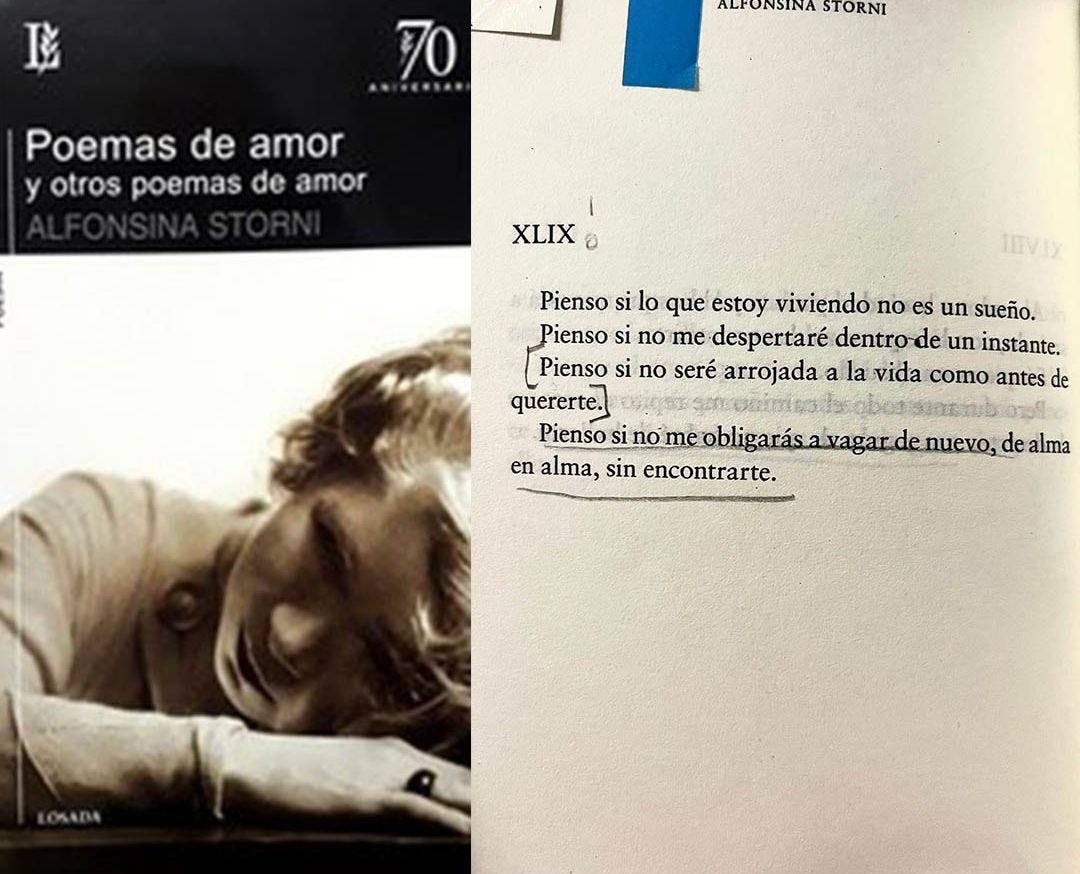

Pero creo que no fui justa con la poesía del siglo XX porque de hecho, el principio de ese siglo, nos dio a una de las poetas argentinas más importantes que tenemos. Y es mi deber (como chica linda, romántica y feminista) brindarle un segundo homenaje (porque ya hice el primero en un taller que di en La Favorita, pero esa es otra historia) a ella, la única e inigualable, Alfonsina Storni. Julia Leggiero dice en La piel curtida del verano que “la poesía nunca es mejor-vendida / nadie festeja / ser materia de un poema / nadie pide antes de dormir / ser cristalización / de un instante” y por mucho que entienda su ironía, voy a tener que diferir con ella y utilizar esos versos para decir que si hoy, en el ámbito de la poesía, predominamos las mujeres es por mujeres como Alfonsina así que yo no solo festejo, sino que le agradezco.

Yo compré Poemas de amor y otros poemas de amor de Alfonsina pensando que iba a tener que buscar una veintena de palabras en el diccionario y otro par de referencias de su obra en Google, así que imaginen mi sorpresa cuando, en este libro, me encontré con lo que podría ser, tranquilamente, mi diario íntimo cuando me enamoro. No por desmerecer la escritura refinada y definida, también, de Alfonsina pero como dice mi profesor, Martín Kohan, tenemos escritores y escritoras en nuestro país que son más conocidos que leídos y eso, lamentablemente, nos lleva a creer los prejuicios que se rumorean por ahí. Nos pasa con Borges, nos pasa con Cortázar, Pizarnik y ¿por qué no? Alfonsina.

Nacida un poco antes de alcanzar el 1900, una lo que puede imaginar, es que no hay nada más alejado a cómo vivimos y sentimos hoy en día que su poesía. Sin embargo, me llevó leerla y entender que, en realidad, había más revuelo por su nombre que por su escritura. Porque inconscientemente nos quedamos con su figura como la poeta que se suicidó en el mar y después le hicieron una canción. Y no digo entonces que su poesía sea fácil o menor, pero sí opino que es accesible y eso me parece una diferencia y una aclaración enorme.

¿Cómo podía intimidarme tanto una poeta que empezó este libro diciendo: “Acababa noviembre cuando te encontré. El cielo estaba azul y los árboles muy verdes. Yo había dormido largamente, cansada de esperarte, creyendo que no llegarías jamás”? ¿Cómo es que recién a los diecinueve años estaba leyendo por primera vez los poemas “Hombre pequeñito” y “Tú me quieres blanca”, que son prácticamente los primeros poemas feministas que tenemos registrados en nuestra nación? Me aterraba una mujer que se hizo su nombre en la poesía y se había enfrentado a todo tipo de crítica literaria machista para que yo algún día pudiera escribir mis poemas tranquila con una gran parte de este camino cuesta arriba, que tenemos las mujeres en todo ámbito laboral, social y cultural, ya previamente allanado por poetas como ella. Me intimidaba la mujer que puso en palabras la sensación casi aniñada que siento, religiosamente, cuando la persona que me gusta me dice algo lindo por primera vez y yo se lo cuento a todas mis amigas, repitiendo palabra por palabra como si fuera un mantra que no debo olvidar: “"Cuando recibí tus primeras palabras de amor, había en mi cuarto mucha claridad. Me precipité sobre las puertas y las cerré. Yo era sagrada, sagrada. Nada, nadie, ni la luz, debía tocarme”.

Leer a Alfonsina fue conseguir el aval que no sabía que necesitaba sobre mi propia escritura poética. Si una poeta tan reconocida, recordada y admirada como ella escribía sobre los mismos temas que yo, esos que son tachados de “femeninos” (en el sentido misógino de la palabra, qué triste que ni una palabra nos pertenezca) o de “demasiado feministas” (también en el mal sentido de la palabra, no me ven pero estoy poniendo los ojos en blanco), ¿cómo iba a pensarme a mí de menos culta, menos capaz, menos inteligente, menos poeta por querer escribir sobre a lo que a mí me gusta e interpela? ¿Cómo es entonces que mi poesía podía llegar a estar mal si la tenía a Alfonsina a mi lado?

Para ir acercándonos al final, tengo que decir, que si tengo a Alfonsina acompañándome de un lado, creo que puedo confesar que, en mi cabeza, a mi otro lado, cuidando y guiándome en este embrollo que es la escritura, se irgue fuerte, orgullosa y brillante una de mis poetas favoritas en la historia: Cristina Peri Rossi. Y puedo decir que lo es porque con ella, en cuanto me enteré que es lesbiana (sí, la identificación con la autora para mí es importante y me voy a detener en eso), no me anduve con chiquitadas. Empecé a insistir sistemáticamente a todo mi alrededor con que quería conseguir la edición preciosa de su poesía reunida de la editorial Caballo Negro, titulada Detente, instante, eres tan bello y mi novia, cansada y enamorada, cedió y me la regaló. Me leí trescientas páginas dedicas exclusivamente a su obra y si tuviera que decir todo lo que ese libro me hizo sentir debería dedicarle una entrada de este newsletter exclusivamente a ella como me sucede con Elvira (y probablemente termine sucediendo). Y sé que me pasa eso porque es una de esas poetas que me es difícil de encasillar, porque como dijo el Chino Darín “si la defino la limito”. Creo, entonces, que esa es una de las cosas que más me gusta de la poética de Cristina, que es, rebelde.

Digo que es rebelde porque con Detente, instante, eres tan bello peregriné por lo largo y ancho de su obra poética. Me moví desde su primer poemario, Evohé, publicado a sus veinte años (no sé porqué muchas de las poetas que mencioné anteriormente también publicaron su primer poemario a los veinte precisamente, supongo que debe haber algo ahí) hasta Las Replicantes a sus 75. Por lo tanto, cuando cerré el libro supe que me había quedado solo una cosa completamente clara en mi mente: Cristina Peri Rossi es la poeta que es porque tiene una visión muy particular del mundo y no tiene miedo a expresarla. Y ese me parece uno, y más bien, el pilar más importante en la poesía. Por eso quiero terminar esta entrada con ella.

Una de las primeras cosas que aprendí en mis talleres de poesía y narrativa en la facultad es el arte de singularizar. Más específicamente, mi profesor actual de Taller de Poesía II, Gabriel Reches, hace no más de un mes nos pidió que como primer poema llevemos uno focalizando en un objeto y cargándolo de sentido. Yo entonces escribí uno sobre la cámara digital de mi novia que empezamos a usar hace poco y la llevamos a todos lados con nosotras. El poema, a mi parecer, estaba bien: simple, romántico con un toque de amargura. Lo que a todas nos gusta. Sin embargo, por mucho de que Gabriel me haya dicho que estaba bien trabajado, rápidamente me empezó a hacer preguntas que yo nunca me había planteado: ¿cómo es la cámara? ¿color? ¿marca? ¿hace algún ruido? ¿funciona bien? ¿a qué le sacan fotos? ¿a un café? ah bueno, entonces, ¿a qué café? ¿en dónde queda? ¿a una gata? ¿a qué gata? ¿cómo se llama? ¿la llevan a juntadas con sus amigos? ¿qué opinan tus amigos de la cámara? ¿a tus amigos les gusta? (¿en serio les parece cool una cámara que anda mal?) y así siguió hasta que entendí. El poema necesitaba ser más mío. Necesitaba que no fuera un poema de amor más sobre fotos y cámaras. No tenía que haber duda de que ese poema lo había escrito yo y que cada detalle estaba ahí por algo, para que cumpliera una función.

Todo esto lo cuento, porque la poesía de Cristina Peri Rossi, es irreplicable. Cuando yo dije que deseé su poemario al momento en el que me enteré que es lesbiana es porque eso, a mí, me dice algo particular de ella y de su manera de escribir y ver el mundo. Porque, si vamos a ser sinceras, la literatura está repleta de visiones heteronormativas y necesitamos más disidencias no solo porque nosotres vemos el mundo distinto, sino porque que el mundo nos ve distintes a nosotres también. Y si yo voy a ser sincera, puedo decir que al final, por mucho que me entusiasme haber encontrado una poeta tan excelente que escriba a partir de un deseo que compartimos, su poesía está plagada de particularidades en toda su extensión y no solo en ese punto.

En cada metáfora, cada imagen, cada palabra reluce ella, su manera de ver y vivir. Cristina, no solo confiesa que su primer viaje fue el del exilio de Uruguay a Europa en su juventud, sino que lo describe así: “tuve que partir. / El mar se abrió como un telón / como el útero materno / como la placenta hinchada”. No dice que, sencillamente, le duele tener que haber dejado su país sino: “Tengo un dolor aquí, del lado de la patria”. Y no solo la irrita el machismo sino que toma la famosa “condición de mujer” con la que se nos denigraba (y aún hoy), y lo vuelve título de un poema en el que defiende su escritura, su poesía y lo finaliza con: “Hablo la lengua de los conquistadores / pero digo lo opuesto a lo que ellos dicen” y creo que esa somos todas.

Su escritura tiene algo de la infancia, porque como dice en su definición de la niñez: “Allá en el principio / todas las cosas estaban juntas / infinitas en el numero / y en la pequeñez”, Cristina lo mezcla todo ya que, a diferencia de la creencia de muchos, la poesía no es esta cosa delicada que necesita separadores en temas. Ella reconoce que en el momento exacto en el que las Torres Gemelas caían, estaba haciendo el amor. Que la escritura es su casa y al mismo tiempo es su amante y también es su madre (“la escritura se abre de piernas /me acoge me recibe / me arropa me envuelve / me seduce me protege / madre omnipresente”). Entreteje la noción del amor con la política, que muchas veces son lo mismo, y dice “Para que yo pudiera amarte / tuve que huir en barco de la ciudad donde nací / y tú combatir a Franco”. Escribe una gran cantidad de poemas sobre la ida, lamentable pero necesaria, de su país pero al final nos sorprende admitiendo que lo más triste también, es haber sobrevivido al exilio (“Sobrevivir es una nostalgia / de no haber muerto todavía”). Se apropia de una religión que castiga una sexualidad como la suya y el hecho de que la mujer en sí esté sexuada y actúe sobre su deseo, y escribe, sin que le tiemble la mano: “Orad: ella ha abierto sus piernas. / Todo el mundo arrodillado”. Y expresa que en un estado de sitio en su ciudad, con el terror que se puede imaginar, hizo lo único que es lógico: “Hicimos el amor con la intensidad de la agonía / amar antes de morir / amar hasta morir”.

Podría seguir, pero creo, que se entendió mi punto y esta entrada se me está haciendo demasiada larga. Y si hay algo que también me enseñó Cristina, es lo bello del final de un poema que también es aplicable a este recorrido.

Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este itinerario poético que tuvimos el día de hoy (o tarde o noche, depende de a qué hora me estén leyendo). Estos son solo cinco de los poemarios que me influenciaron y si los elegí, es porque en el fondo, sé que son los que más presentes están tanto en mi escritura como en mi día a día.

Deseo leer unos cuantos cientos y miles de poemarios más y que mi ADN algún día este dividido en versos de todo lo que tuve la fortuna de haber leído. Encuentro un placer enorme en haberles compartido esto que a mí tanto me entusiasma y anhelo que les haya generado lo mismo para que más adelante pueda hacer una segunda parte y, ojalá, una tercera, cuarta, todas las que tengan que haber sobre mis poemarios favoritos.

Si llegaron hasta acá comentenme qué les pareció y sus poemarios favoritos.

Gracias siempre y de todo corazón. Nos leemos pronto de nuevo.

Flor.

Hermoso Flor, cada palabra me resonaba con tu voz de fondo aunque estuviese leyéndolo, tenes una personalidad marcada en tus escritos que hace que reconozca inmediatamente cuando algo lo escribiste vos. Como alguien que escribe me encantaría algún día llegar a tener esa personalidad tan presente en mis textos, es un placer leerte 💓

Simplemente hermoso. Gracias Flor por tanto. Tus palabras tranmiten cada sentimiento que mencionás, esa emoción, esa admiración, y el notable amor que le tenés a la poesía. Sos una inspiración enorme para nosotras, tus chicas lindas. Espero algún día hacer un escrito en el que pueda decir que mi amor a la poesía es en parte gracias vos, que me hacés amarla cada vez un poquito más.💖